:2026年の最新レポートが明かす5つの衝撃的な真実

1. イントロダクション:静かなる危機の正体

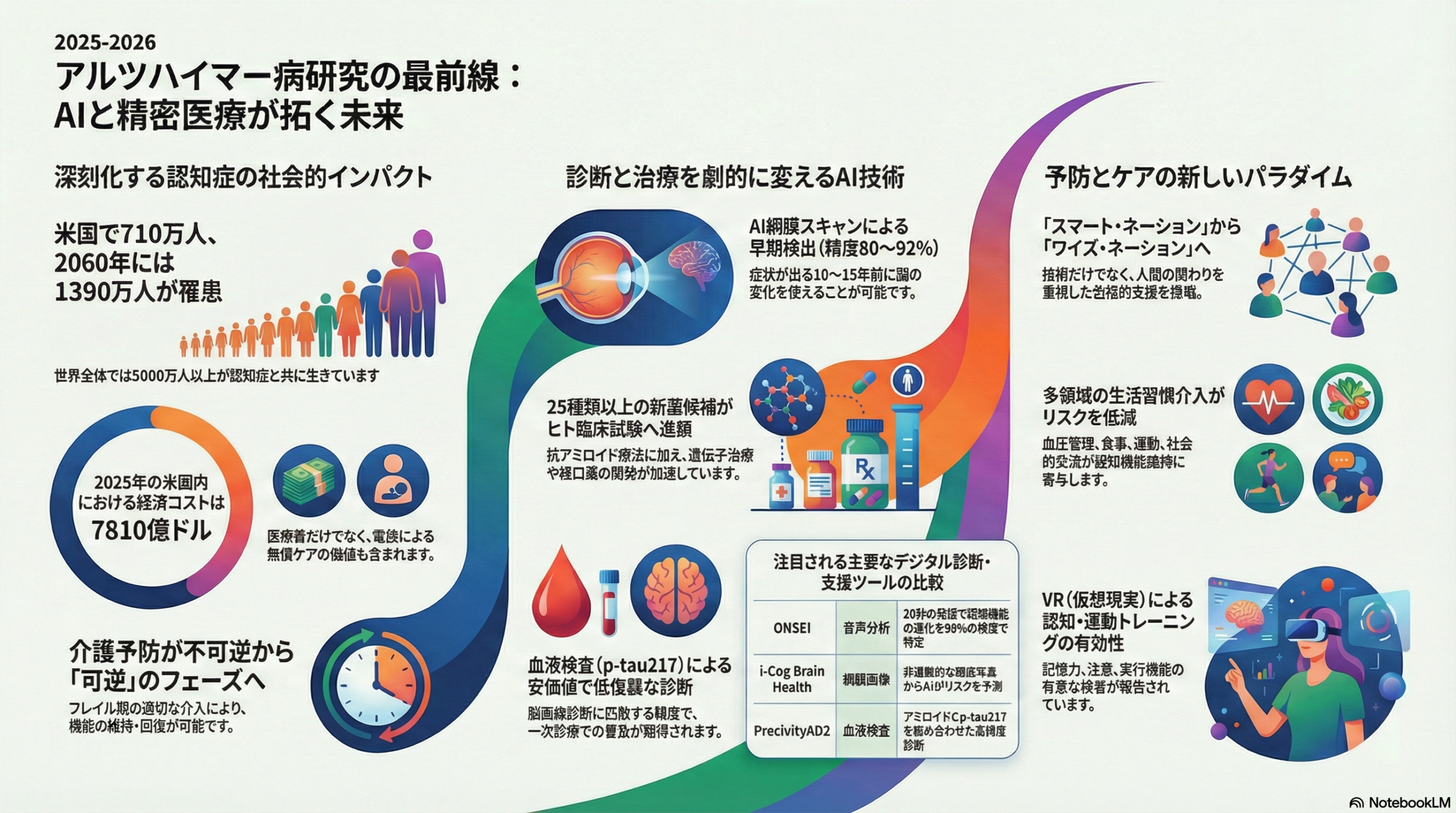

現在、私たちは音もなく忍び寄る公衆衛生上の巨大な危機に直面しています。2025年に発表された米国国立衛生研究所(NIH)の報告書は、衝撃的な数字を突きつけました。現在、米国では推定710万人がアルツハイマー病と共に生きており、その数は2060年までに1,390万人に達すると予測されています。これはもはや、一部の人々の問題ではなく、私たちが「自分事」として向き合わなければならない社会の根幹に関わる課題です。

私たちがまず正さなければならない誤解は、「認知症は加齢に伴う正常なプロセスである」という考えです。認知症は複雑な脳の疾患であり、適切な介入が必要な状態です。現在、医療のパラダイムは、症状が出てから対応する「反応的医療」から、AIやバイオマーカーを駆使して発症を事前に察知する「予測的医療」へと劇的なシフトを遂げています。2026年、認知症との戦いは「予測と予防」という新たなフェーズに突入したのです。

2. 衝撃1:瞳と血滴が語る「15年後の未来」

【診断の革命】発症の10年以上前にリスクを察知する

かつて、アルツハイマー病の確定診断は死後の解剖を待つしかない時代がありました。しかし今、テクノロジーは発症の遙か手前でその兆候を捉えることに成功しています。

香港のi-Cognitio(香港中文大学のスピンオフ企業)が開発したAI眼底スキャン「i-Cog Brain Health」は、網膜の写真を分析するだけで、アルツハイマー病に関連する脳の変化を、症状が現れる10〜15年も前に検出可能です。この技術は、世界各地の多民族コホートにおいて80%から92%という極めて高い精度を実証しています。

また、血液検査の進化も目覚ましく、「p-tau217」と呼ばれる特定のタンパク質を測定する検査(PrecivityAD2等)は、従来の侵襲的な脊髄液検査や高価なPETスキャンに匹敵する精度で、脳内の病変を特定できることが明らかになっています。

「網膜は脳の延長である。非侵襲的な眼底写真を通じて、従来のMRIでは見逃されがちなアルツハイマー病関連の微小血管の変化を、症状が現れる数年も前に検出できる」(Prof. Vincent Mok, CUHK)

3. 衝撃2:「アルツハイマーだけ」ではない、混合型認知症のリアリティ

【脳の真実】最も一般的なのは「複数の原因」の重なり

多くの人が「認知症=アルツハイマー病」と考えていますが、NIHの最新報告書はより複雑な実態を浮き彫りにしています。実は、認知症で最も一般的な形態は、複数の原因が重なり合う「混合型認知症(Mixed Dementia)」なのです。

脳内ではアミロイドベータだけでなく、タウ、TDP-43、α-シヌクレインといった複数の異常タンパク質が複雑に絡み合い、さらに血管の問題が加わっているケースが大多数です。例えば、アルツハイマー病と診断された患者の約30%にレビー小体病の病理も見られるというデータがあります。

この発見は、単一の「特効薬」ですべてを解決する時代の終わりを意味します。そこで鍵となるのが「精密医療(Precision Medicine)」です。NIHが推進する「CLEAR-AD」や「CARD」といったプロジェクトでは、人種や民族などの遺伝的背景(アンセストリー)によってAPOE ε4遺伝子のリスクレベルが異なることを解明しようとしています。一人ひとりの遺伝的背景や脳内のタンパク質ネットワークに基づいた、超個別化されたアプローチこそが2026年以降のスタンダードとなるのです。

4. 衝撃3:AIが「声」と「歩行」から異変を聴き取る

【非侵襲の力】20秒の会話が健康診断になる日

診断のハードルを劇的に下げているのが、AIによるデジタルバイオマーカーの分析技術です。日本のNippontect Systemsが開発した「ONSEI」は、わずか20秒程度の日常会話から認知機能の変化を特定し、その精度は約98%に達しています。

NIHの研究によれば、「話し方がわずかに遅くなる」「休止(ポーズ)が増える」といった微細な変化が、脳内でのタウタンパク質の蓄積と密接に関連していることが分かってきました。

さらに、AIは「歩行」からも異変を聴き取ります。最新の研究では、歩行時の歩幅やバランス、特に「歩きながら別のタスクをこなす(デュアルタスク)」能力の低下が、認知機能の低下を予測する重要な指標となることが示されています。特別な検査機器を必要とせず、スマートフォンのアプリに向かって話し、歩くだけでリスクをチェックできるこの技術は、日常的な健康管理の風景を根本から変えようとしています。

5. 衝撃4:「デジタル認知症」の脅威と、リハビリテーションの可能性

【生活の質】テクノロジーへの過度な依存 vs 脳を再構築するリハビリ

現代特有の脅威として「デジタル認知症(Digital Dementia)」という概念が注目を集めています。これは、スマートフォンの過度な使用や、あらゆる思考・記憶をAIやGPSに「アウトソーシング」することで、脳の実行機能(集中、記憶、判断)が低下する現象を指します。脳の機能を外部に依存しすぎることは、文字通り私たちの脳を退化させるリスクを孕んでいます。

しかし、テクノロジーは脅威であると同時に、強力な回復の手段にもなり得ます。国際アルツハイマー病協会(ADI)の2025年レポートは、認知症における「リハビリテーション」の重要性を強調しています。VR(仮想現実)やAIコーチングを活用し、脳の可塑性を刺激する「個別認知リハビリテーション」がその鍵です。

このリハビリテーションで不可欠なのが、具体的で測定可能な「SMARTゴール(Specific:具体的一、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)」の設定です。データによれば、この体系的なリハビリを受けた人々は、標準的なケアのみを受けた人々に比べ、平均して6ヶ月長く自宅で自立した生活を送ることができました。失われた機能を嘆くのではなく、残された能力を最大化し、生活の質を守るための科学的な戦略が求められています。

6. 衝撃5:重度認知症に見られる「輝きの瞬間(ルシッド・エピソード)」

【希望の光】失われたはずの知性が戻る短い時間

科学が未だ完全には解明できていない、最も神秘的で希望に満ちた現象があります。それが、重度の認知症患者に突如訪れる「ルシッド・エピソード(精神的な明晰さ)」です。

最新の調査では、重度の認知症であっても、数秒から数十分の間(長い場合は45分程度)、かつてのような知性や記憶、感情の疎通が突然戻る瞬間があることが報告されています。多くの介護者はこれを、暗闇の中に差し込む「ポジティブな点(blip)」と呼び、深い精神的な救いとして受け止めています。

ジャーナリスティックな視点で見れば、この現象は私たちの「人間性」や「知性」の定義に問いを投げかけています。脳の構造的な破壊が進んでいたとしても、その奥底には依然として「その人自身」が存在し続けている可能性を示唆しているからです。この「輝きの瞬間」のメカニズムを解明することは、脳の潜在能力を引き出す未来の治療法への大きなヒントとなるでしょう。

結論:私たちは「賢い国家(Wise Nation)」になれるか?

2026年のレポートが私たちに問いかけているのは、単にテクノロジーを駆使した「スマートな(効率的な)社会」を目指すことの是非ではありません。シンガポールのOutram地区での調査が示唆するように、私たちはデジタル格差を埋め、高齢者が「デジタルのみ」の壁に阻まれることなく、尊厳と繋がりを維持できる「賢い社会(Wise Nation)」へと移行する必要があります。

例えば、新しいデジタルサービスを導入する前に、70代以上の層が実際に操作できるかをテストする「シルバー・ユーザー・アクセプタンス・テスト」のような、包摂的な設計思想が不可欠です。

AIが予測する未来は、絶望の予言ではありません。それは、私たちが適切な準備を整え、大切な人との「輝きの瞬間」を1日でも長く守るための、科学からの贈り物なのです。

最後に、あなたに問いかけます。 「AIがあなたの15年後の脳のリスクを予言するとしたら、あなたはその『瞳の診断』を受けますか?」

コメント